鼓浪观潮越百年——记国家海洋局厦门海洋环境监测站

2017-09-26 14:10:10

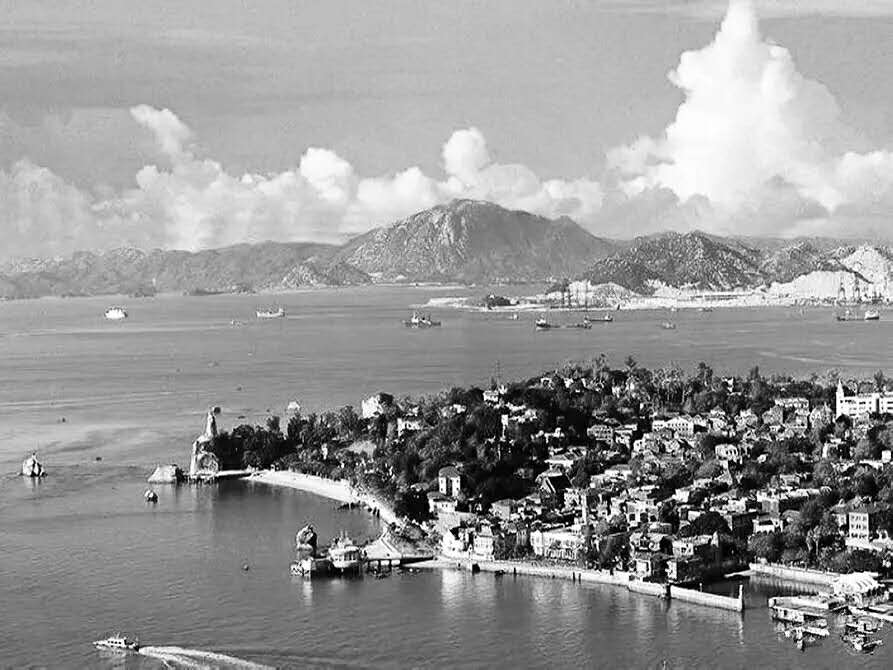

从厦门轮渡码头到鼓浪屿钢琴轮渡码头,不到10分钟航程。两个码头之间,隔着窄窄的鹭江。鹭江靠近鼓浪屿一侧的海面上,一座圆形建筑通过栈桥与鼓浪屿相连。登上鼓浪屿,左转沿着鹿礁路再走5分钟,来到栈桥上。栈桥的中间有一道栅门上“国家海洋局厦门海洋环境监测站”几个红色大字映入眼帘。

鹭江是厦鼓海峡的别称,厦门海洋站,东望厦门岛,西览鼓浪屿,潮起潮落之间,守护那片海域已过百年。

悠悠百年话变迁

1903年,满清政府在英国殖民者的“协作下”,在今天的厦门海洋站所在位置西北侧约500米的江心礁上建立了第一个海洋观测点,1905年开始通过江心礁水尺开展潮汐观测,期望通过对厦门海域的海洋潮汐观测,把控船舶进出港的时机,减少海难的发生。

厦门海洋站的站史,就是一部生动的中国海洋观测事业发展史。最早的厦门海洋站由两部分组成。一是气象观测。当时的气象仪器安置在海关大楼上,由港务值班员负责每日定时气象观测。二是潮汐观测。观测水尺设在江心礁上。每日4次高低潮观测,白天,值班员在港务值班室用望远镜观测江心礁北面水尺的刻度读数,夜间,需乘小艇靠近江心礁水尺进行观测。高低潮观测时间是根据当时推算的“潮水表”所预算的高低潮时刻,监视潮位高度。

新中国成立后,厦门海洋站于1950年12月归属厦门港务局管理,此后曾分别归属厦门气象局、中国人民解放军海军管理。在厦门港务局管理期间,观测室由海关大楼迁至鼓浪屿升旗山顶,是用高倍望远镜观测江心礁水尺进行记录,且只进行白天观测,夜间停止观测。1951年5月,潮汐观测由江心礁迁至鼓浪屿自来水码头。1954年1月与东海舰队司令部海测处合作共管后,潮汐观测改为24小时全潮观测。在归属海军管理期间,于1957年在鼓浪屿自来水码头建成了最早的站房,结束了望远镜观测的历史。

1950年以前,厦门海洋站归属于国民政府厦门海关管理。由于当时的厦门是“万国租地”,其实际管辖权大部分时间掌握在西方殖民者手里,所以,前期的观测资料也归殖民者所有。1974年,在国家海洋局的主持下,对厦门海洋站的历史资料进行系统的抢救和整理,找到了1907年到1950年的资料。虽然这些资料在抗战期间和厦门解放期间出现过两次断点,但依靠这些资料,基本上澄清了厦门港潮汐历史资料的有关问题,并复测了江心礁水尺零点和外户碇的水准高程,统一了潮高起算面,编写了潮汐历史考证报告。

漫漫求索树精神

一个群体的历史越漫长,其精神特质越突出。厦门海洋站初创于英国殖民者之手,苟存于战乱年代,重生于新中国成立,辗转于各部门之间,发展于改革开放之年。厦门海洋站的精神特质是什么?站长刘望华的描述是“艰苦奋斗,爱岗奉献,精于技术,勇于担当”。

厦门海洋站的精神特质源自解放军精神。新中国成立后很长一段时间,厦门海洋站归海军管理。正是在这一时期,厦门站继承和弘扬了解放军优良的作风、严明的纪律和过硬的技术。在此后的岁月中,厦门海洋站的员工爱站如家、爱岗敬业,技术上不断进取,精益求精,作风上不惧风浪,一丝不苟。

1966年1月,厦门海洋站划归国家海洋局东海分局厦门中心站管理,台站面貌发生了很大变化。台站建设、队伍素质、观测项目、技术水平不断提升。1974年,厦门海洋站建成了栈桥,结束了乘船观测和进站的历史。1984年,厦门站旧站房拆除重建,新站房于1985年12月底竣工交付使用,主体站房外观改为圆形,屹立于厦门港内,成为鹭江上的一道风景。

2000年国家海洋局《中国海洋环境监测系统建设项目》开始实施并将厦门站定为示范海洋环境监测站,2001年3月16日厦门海洋站启动站房基础建设及自动化系统安装,测站观测项目全面升级为自动化观测系统。2002年7月1日起,原有人工水文气象项目(水温、盐度、潮位、风、气压)正式采用自动观测系统,同时增加气温、湿度、降水自动观测。通过观测项目传感器24小时连续自动进行数据采集、处理,并在终端机显示、存储,为厦门海域的海洋观测提供了精确完整的数据,为厦门经济社会发展提供了有力的保障。

拳拳之心话担当

福建厦门一带是台风多发区,每年都有海洋灾害发生。作为海域的守护者,在台风到来时,厦门海洋站工作人员必须冲在前面,及时采集和发布准确权威的气象和海洋信息,确保厦门及周边区域及时采取相应预防措施。

2016年9月15日凌晨3点05分前后,超强台风“莫兰蒂”正面登陆厦门,风力达到创纪录的17级。登陆后一路北上,横扫福建、浙江。超强台风所到之处,树木被连根拔起,大暴雨倾盆而下。台风过程当中,受创最严重的是厦门,媒体用“莫兰蒂重创厦门”为标题来描述当时的情形。但是,由于厦门海洋站基础工作扎实,百年一遇的“莫兰蒂”正面扫过厦门海洋期间,除个别测点设备设施被台风损坏外,绝大部分经受住了考验,观测系统未出现因故障而中断的情况,各测点获取了灾害过程的宝贵数据。

2016年,厦门经历了5个台风过程的外围影响、多个冷空气过程影响,厦门海洋站历经多重挑战,获取了准确的数据。

百年厦门站的一代代员工,有着强烈的责任意识,积极为厦门的经济社会发展服务,为海洋事业的发展服务。改革开放后,厦门港潮汐观测成果走向社会,走向世界,多次受到国际海洋界权威专家的好评。1988年,厦门海洋站成为“全球海洋海面观测站网”的成员测站,为国际间或区域性的研究计划及实用项目提供了高质量的标准潮汐资料产品。

小小的厦门海洋站,只有6名员工,下辖包括岸基测点、离岸测点(海上浮标)在内的11个站点,数据采集处理工作量大。同时,由于福建海域是台风等海洋灾害多发地区,厦门站设备维护工作量也比较大,但为了采集到准确的数据,员工们顶台风、战恶浪,只要工作需要,就毫不犹豫往前冲。这就是担当!在厦门海洋站,记者感到了海洋人的精神,看到了海洋人的担当:热爱海洋,忠于事业,不怕艰险,在台风和各种自然灾害面前,冲锋在先。

(转载自2017年9月25日《中国海洋报》 特约记者 袁伟)